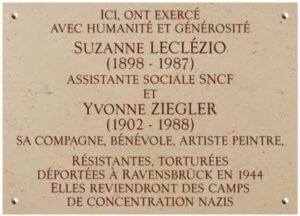

La Ville de Paris met aujourd’hui à l’honneur sur son site officiel Suzanne Leclézio, résistante et assistante sociale. Ce geste symbolique nous invite à redécouvrir l’itinéraire d’une femme dont l’engagement, discret et déterminant, a marqué l’histoire du service social, mais aussi de la Résistance. Grâce aux travaux approfondis du Groupe de recherche et d’étude en histoire du service social (GREHSS), il est possible d’éclairer la trajectoire singulière de cette figure trop longtemps restée dans l’ombre.

Les débuts d’un engagement social

Suzanne Leclézio naît en 1898 à l’île Maurice. Après le décès de son père en 1925, elle se forme à l’école d’infirmières, obtenant son diplôme en 1933 avec une spécialisation en puériculture. Dès 1935, elle est recrutée comme assistante sociale à la Compagnie des chemins de fer du Nord, sous la houlette de Marguerite Grange.

Elle exerce alors une double fonction d’infirmière et d’assistante sociale au Centre d’hygiène sociale de la rue Marcadet, dans le 18ᵉ arrondissement de Paris. Ce dispensaire, situé près des installations ferroviaires de La Chapelle, accueille familles et enfants de cheminots, luttant contre la tuberculose et la mortalité infantile, deux fléaux majeurs de l’époque.

Elle exerce alors une double fonction d’infirmière et d’assistante sociale au Centre d’hygiène sociale de la rue Marcadet, dans le 18ᵉ arrondissement de Paris. Ce dispensaire, situé près des installations ferroviaires de La Chapelle, accueille familles et enfants de cheminots, luttant contre la tuberculose et la mortalité infantile, deux fléaux majeurs de l’époque.

Face à la guerre : l’urgence de l’action sociale

L’année 1940 marque un tournant. Au moment de l’Exode, Suzanne Leclézio ouvre le centre jour et nuit pour accueillir les familles de réfugiés, leur apportant secours et réconfort.

Elle est citée à l’ordre de la SNCF en 1942 pour avoir soigné les évacués et procuré du lait aux enfants du quartier, alors que les difficultés de ravitaillement s’intensifient. Sa réputation dépasse le cercle des cheminots : elle devient une figure du quartier, connue pour son engagement sans faille auprès des plus vulnérables.

Résistance, courage et solidarité

En 1943, avec sa compagne Yvonne Ziegler, Suzanne Leclézio rejoint la Résistance au sein du réseau Cohors-Asturie. Sous les pseudonymes de Georgette et Véronique, le couple héberge des résistants traqués par la Gestapo, vient en aide aux familles juives persécutées et soutient la population lors du bombardement meurtrier du quartier de la Chapelle en avril 1944.

Leur action, discrète, mais décisive, sauve des vies. Leur engagement incarne l’esprit de solidarité qui anime le service social de l’époque même si l’on peut regretter qu’il y ait eu des assistantes sociales qui ont collaboré.

L’épreuve de la déportation et le retour à la vie

Dénoncées, Suzanne et Yvonne sont arrêtées et torturées. Elles subissent plusieurs interrogatoires au cours desquels Suzanne Leclézio a le nez cassé et est soumise douze fois à l’épreuve de la baignoire. Yvonne Ziegler est pendue par les poignets et plongée dans la baignoire plus de dix fois. Ces « policiers » agents de la Gestapo étaient des Français.

Les deux femmes sont ensuite déportées à Ravensbrück en août 1944. C’est le transfert du dernier convoi politique avant la Libération de Paris. Elles survivent à l’enfer du camp. En février 1945, face à l’avancée des troupes russes, elles partent à pied en convoi dans la nuit du 13 au 14. Ce sont les « marches de la mort » où les déportées sont conduites vers le sud de l’Allemagne dans un désordre indescriptible. Après dix jours de marche forcée, Suzanne et Yvonne parviennent à s’évader et sont confiées à la Croix-Rouge.

Elles rentrent ensemble en France en mai 1945. Dès son retour, Suzanne reprend ses fonctions au Centre d’hygiène sociale, dont elle devient directrice en 1946. L’après-guerre est marqué par une explosion des besoins sanitaires : en 1945, plus de 18.825 soins sont dispensés, 5.785 nourrissons sont pris en charge, sans compter les consultations prénatales, dentaires et les actions contre la tuberculose infantile.

Le « centre d’hygiène sociale » que dirigeait Suzanne Leclézio existe encore ! Dénommé aujourd’hui centre de santé Marcadet, il est aujourd’hui l’un des sept centres de santé, médicaux, polyvalents ou dentaires, gérés par la Ville de Paris. Situé dans le 18e arrondissement, il propose des consultations de médecine générale, d’endocrinologie, de pédicurie-podologie et dentaires en secteur.

Le service social, un pilier de la reconstruction

L’action de Suzanne Leclézio ne se limitera pas au son travail en dispensaire. Elle s’investit auprès de la maison d’enfants de Crouy-sur-Ourcq, visitant régulièrement les jeunes patients dont l’état de santé nécessite un placement temporaire.

Elle contribue à la professionnalisation du service social au sein de la SNCF. Elle obtint d’ailleurs le statut de cheminot en 1949. Elle s’engagea aussi dans la défense des droits des assistantes sociales, souvent invisibilisées dans l’histoire officielle.

Une reconnaissance tardive, pour un héritage vivant

Il a fallu attendre un peu pour que Suzanne Leclézio soit reconnue pour sa bravoure. Elle reçoit cette année-là la Croix de guerre, la médaille de la Résistance française et, en 1975, le grade de chevalier de la Légion d’honneur. Mais sa plus grande fierté reste l’impact concret de son travail sur le terrain, auprès des familles et des exclus. Elle prend sa retraite en 1958, puis se retire en Normandie avec Yvonne Ziegler, avec qui elle a partagé toute sa vie d’engagement.

Suzanne et Yvonne habitent alors en couple dans une maison isolée dans la campagne. Le petit-neveu de Suzanne, Jean-François, décrira sa tante comme « bourrée d’humanité et de compassion, de curiosité, avec une générosité, une attention aux autres » mais, soulignera-t-il, « elle avait aussi du caractère, était rigoureuse et capable d’autorité ».

Les travailleurs sociaux, vigies de la démocratie

Pourquoi vous parler ainsi de Suzanne Leclézio ? Tout simplement parce que son histoire nous rappelle que les travailleurs sociaux sont des vigies essentielles de la démocratie. Leur rôle ne se limite pas à l’accompagnement administratif ou à la gestion des droits sociaux.

Ils sont souvent les premiers à identifier les situations d’urgence. Ils tissent des liens de confiance. Ils tentent de lutter contre les inégalités et les injustices en tentant de garantir l’accès effectif aux soins et à la dignité. Leur action reste indispensable dans la France d’aujourd’hui.

La complexité des dispositifs sociaux, les discours discriminants peuvent décourager les plus fragiles. Bien sûr, il y a des travailleurs sociaux qui se sont en quelque sorte « fonctionnarisés » et ont abandonné l’idée même d’un engagement auprès des plus fragiles. Mais un grand nombre garde cet esprit de résistance face à l’adversité, face aux injustices et à la « pauvrophobie » ambiante.

La Ville de Paris, en rendant hommage à Suzanne Leclézio, nous rappelle la nécessité de valoriser le travail social et celles et ceux qui, dans l’ombre, agissent au quotidien. N’oublions pas non plus celles et ceux qui interviennent avec les travailleurs sociaux : secrétaires, infirmières, médecins, bénévoles, éducateurs, mais aussi les associations et institutions qui structurent ce maillage solidaire.

Une Invitation à la réflexion et à l’action

Finalement, redécouvrir Suzanne Leclézio, c’est interroger notre rapport à la solidarité. Elle passe par ce travail de mémoire. Ces femmes remarquables dans leur engagement nous ont passé le relai.

Leur parcours nous invite à dépasser la simple commémoration pour questionner les politiques publiques à l’heure où les discours déshumanisent les plus fragiles. Les futures élections risquent de voir revenir sur le devant de la scène un parti qui n’hésitera pas à exclure et à disqualifier les plus fragiles d’entre nous, notamment les personnes d’origine étrangère.

L’histoire est un éternel recommencement. Les heures sombres du passé nous rappellent que d’autres heures sombres peuvent survenir. Il faudra alors se positionner. Nous avons en exemple l’héritage d’une femme qui a su conjuguer résistance, soin et justice sociale. Son parcours ne peut que demeurer une source d’inspiration pour les générations actuelles et futures.

Note : Cet article s’appuie principalement sur les travaux du GREHSS et sur l’article publié par la Ville de Paris.

Lire aussi

- Suzanne Leclézio et Yvonne Ziegler, femmes oubliées de la résistance aujourd’hui honorées par la ville de Paris

-

Transmission mémorielle de l’histoire de Suzanne Leclézio et Yvonne Ziegler | Constellations Brisées

Photos fournies par Laurent Thévenet que je remercie ici pour ses biographies des travailleuses sociales oubliées.