Il existe une rue Jeanne Henry à Saint-Nazaire, mais il n’est pas certain que celles et ceux qui y habitent connaissent la vie de cette figure du temps passé. Certains noms, comme le sien, s’affichent sur des plaques de rue et restent dans les souvenirs des anciens, mais aussi dans l’histoire des institutions. La protection de l’enfance lui doit beaucoup dans cette ville industrielle qui a connu bien des drames. Cette « demoiselle » a laissé derrière elle une institution qui a protégé des centaines d’enfants maltraités et en danger. C’est pourquoi il me parait utile de rappeler son histoire à l’occasion de la parution d’un ouvrage qui lui est consacré.

Il s’intitule « Un siècle de protection de l’enfance à Saint Nazaire ». Préfacé par l’ancien ministre Claude Evin père du RMI qui fut éducateur à la Société de Protection de l’Enfance, ce livre nous raconte l’histoire singulière de cette femme à l’origine de cette « Société » si particulière.

La vie de Jeanne Henry aura été courte mais intense, de 1908 à 1941. Elle sera traversée par les guerres, les deuils, la maladie, mais aussi par une détermination rare : refuser que des enfants grandissent dans les taudis, la violence et l’abandon sans que quelqu’un se dresse à leurs côtés. Cette parole discrète continue de vivre la protection de l’enfance nazairienne un siècle plus tard, à travers une œuvre devenue association qui s’appelle aujourd’hui LINKIAA.

Une enfance fragile dans une ville en plein tumulte

Jeanne naît le 15 juillet 1908 dans une famille de commerçants plutôt aisés, insérés dans la vie économique et paroissiale de la ville. Son père, Adrien Henry, tient un magasin de chaussures et de bazar, sa mère, Marie Richard, vient d’une lignée de tapissiers et de commerçants implantés depuis plusieurs générations à Saint-Nazaire. L’univers de Jeanne est celui d’une petite bourgeoisie de centre-ville, à deux pas des élégantes façades de la rue de Nantes, des cafés animés, de la place Marceau et des activités de la paroisse.

Jeanne naît le 15 juillet 1908 dans une famille de commerçants plutôt aisés, insérés dans la vie économique et paroissiale de la ville. Son père, Adrien Henry, tient un magasin de chaussures et de bazar, sa mère, Marie Richard, vient d’une lignée de tapissiers et de commerçants implantés depuis plusieurs générations à Saint-Nazaire. L’univers de Jeanne est celui d’une petite bourgeoisie de centre-ville, à deux pas des élégantes façades de la rue de Nantes, des cafés animés, de la place Marceau et des activités de la paroisse.

Mais, comme souvent dans les histoires familiales, les apparences de stabilité masquent une série d’épreuves. Dès l’enfance, Jeanne est confrontée à la mort : elle perd successivement ses grands-parents et arrière-grands-parents, entre six et douze ans. Sa santé est décrite comme fragile : on la dit « chétive », souvent fatiguée, sujette à des quintes de toux, certains témoins évoquent la tuberculose.

Son allure « un peu courbée », sa longue cape grise, sa silhouette de « convalescente » marquent les mémoires. Rien ne laisse penser qu’elle ait suivi une scolarité continue : aucune trace dans les écoles de la ville, aucun dossier retrouvé. C’est donc ailleurs qu’elle se forme : au magasin familial, au patronage, dans une famille où on lit, joue de la musique, s’engage à la paroisse.

Cette éducation-là, mêlée à la souffrance, va orienter son regard : Jeanne en grandissant, ne se contente pas de voir la misère au loin. Elle la voit de près, dans les cours arrière, les passages sombres, les quartiers où elle accompagne sa mère ou des voisines pour des visites « de charité ».

Cette éducation-là, mêlée à la souffrance, va orienter son regard : Jeanne en grandissant, ne se contente pas de voir la misère au loin. Elle la voit de près, dans les cours arrière, les passages sombres, les quartiers où elle accompagne sa mère ou des voisines pour des visites « de charité ».

Un livret écrit par des ecclésiastiques qui la connaissaient bien résume la vie de «La bonne demoiselle». Il apporte des informations importantes sur elle. Publié un an après sa disparition, il fait de Jeanne un modèle à suivre. Si l’on fait abstraction de son but prosélyte, son texte est documenté, il nous renseigne sur l’éducation que Jeanne reçoit de ses parents et les activités qui occupent ses journées. « De bonne heure, elle est formée, par ses parents, à la charité, à la générosité, au don de soi, au sacrifice. »

Saint-Nazaire, entre prospérité et taudis

Le livre restitue avec précision le contraste du Saint-Nazaire de l’entre-deux-guerres : d’un côté, la prospérité liée au port, aux chantiers, aux commerces de la rue de Nantes ; de l’autre, les taudis qui « sont la honte de la ville » pour reprendre un journaliste du Courrier de Saint-Nazaire en 1930.

Les descriptions sont saisissantes : des masures où les murs « suintent par tous les temps », des réduits d’aisance dans des courettes ignobles… La surpopulation, la tuberculose, la promiscuité, les « rudes odeurs » qui imprègnent les logements et les corps. Ouest-Éclair décrit ces cabanes de planches et de briques où vivent des familles nombreuses, des enfants grelottant d’hiver, suffocant l’été, des lieux sans égouts, au milieu des immondices.

Les descriptions sont saisissantes : des masures où les murs « suintent par tous les temps », des réduits d’aisance dans des courettes ignobles… La surpopulation, la tuberculose, la promiscuité, les « rudes odeurs » qui imprègnent les logements et les corps. Ouest-Éclair décrit ces cabanes de planches et de briques où vivent des familles nombreuses, des enfants grelottant d’hiver, suffocant l’été, des lieux sans égouts, au milieu des immondices.

Jeanne habite littéralement à quelques pas de cette réalité. le magasin de ses parents donne sur une rue animée, mais il suffit d’un détour dans certains secteurs du Petit-Maroc ou de Man-Penhoët pour rencontrer les familles ouvrières logées dans des conditions indignes. De nombreuses personnes sont marquées par l’alcoolisme, la maladie, la prostitution, les petits larcins de survie.

Ce n’est pas un décor pour elle : c’est un terrain de présence. Elle s’y rend, y entre, s’y attarde. Elle regarde les enfants sales, mal vêtus, dont « jamais la toilette n’est faite » et qui des fois n’ont plus vraiment de parents, ou ne les ont plus que de nom.

De la foi à l’action : une vocation qui se dessine

On pourrait dire que Jeanne a été élevée pour devenir « une belle personne », selon l’expression utilisée dans le livret hagiographique rédigé un an après sa mort. Très tôt, ses parents la forment « à la charité, à la générosité, au don de soi, au sacrifice ». Son arrière-grand-père, très engagé à l’église Saint-Gohard, l’emmène au patronage. Il la met en contact avec des prêtres et s’initie aux œuvres paroissiales.

Vers dix-sept ans, après la mort de son père en 1925, quelque chose se cristallise. La jeune fille, souvent décrite comme réservée, intérieure, mais déterminée, cherche à donner un sens à sa vie. Les témoignages concordent : après la messe matinale, elle va dans les « quartiers les plus déshérités », entre dans les maisons où règnent désordre et misère, partage des tâches domestiques avec des mères débordées, apporte des vêtements pour les enfants.

Elle n’est pas seulement dans le geste ponctuel, ni dans la simple aumône. Elle s’attache aux enfants, les écoute, les observe. Elle se laisse atteindre par leurs histoires : orphelins, enfants de parents « déchus de leurs droits paternels », jeunes livrés à eux-mêmes, déjà pris dans les rouages de la justice.

Dans ce terreau fait de deuils, de foi, de proximité avec la misère, sa « vocation » se précise : elle veut consacrer sa vie à « l’enfance malheureuse et abandonnée ».

1928 : l’œuvre de l’Adoption, une réponse singulière aux enfants « laissés pour compte »

En 1928, à vingt ans, Jeanne franchit un seuil décisif : elle recueille un petit garçon orphelin né à la maternité de l’hôpital, obtient du tribunal qu’il devienne son pupille, lui trouve un placement et s’engage à payer sa pension.

En 1928, à vingt ans, Jeanne franchit un seuil décisif : elle recueille un petit garçon orphelin né à la maternité de l’hôpital, obtient du tribunal qu’il devienne son pupille, lui trouve un placement et s’engage à payer sa pension.

Cet acte n’est pas isolé. La même année, elle rencontre l’abbé Jeglot, directeur général de l’Œuvre de l’Adoption, en mission à Saint-Nazaire. Elle accepte de représenter localement cette œuvre nationale, ce qui lui donne un cadre pour ce qu’elle fait déjà de manière informelle : rechercher des solutions individualisées pour les enfants abandonnés, ceux qui sont orphelins ou simplement maltraités. Elle s’intéresse aussi aux adolescents aux prises avec la justice, qu’elle espère « relever » plutôt que laisser glisser vers la prison et la stigmatisation.

Les témoins la décrivent allant et venant entre le commissariat, le tribunal et les services de l’Assistance publique. Elle plaide la cause de « ces pauvres petits êtres » qui n’ont connu que la misère. Elle obtient parfois que des jeunes condamnés à la prison soient confiés à son œuvre. Elle leur promet « je le relèverai, je le sauverai ». Certains, devenus plus tard adultes, témoigneront lui devoir beaucoup.

Certains article de la presse locale font connaître son action. Ils sensibilisent les Nazairiens à la situation des enfants délaissés afin aussi de solliciter leur aide. On perçoit à travers ces articles une articulation très claire entre son engagement religieux et une démarche quasi-professionnelle : elle assure les démarches administratives, suit les placements, visite régulièrement les enfants, reste en lien avec les familles d’accueil ou les institutions où ils sont placés.

On pourrait dire qu’elle fait du travail social avant l’heure, dans un contexte où l’État reste largement en retrait. Un État qui laisse aux associations confessionnelles, aux congrégations et aux bonnes volontés locales le soin de « gérer » l’enfance pauvre, déviante ou abandonnée.

Une direction solitaire, puis une œuvre qui se structure

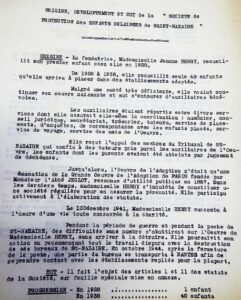

Jeanne dirige son œuvre seule pendant dix ans, de 1928 à 1938. Elle recueille une cinquantaine d’enfants, à un rythme moyen d’un enfant tous les quinze jours sur les années 1938-1939. Cette intensité, cumulée à sa santé fragile, finit par l’épuiser.

Elle résiste longtemps aux injonctions de repos de son médecin, tant elle se sent responsable des enfants confiés à elle. Sa chambre devient à la fois lieu de vie, bureau, salle d’entretien ; elle reçoit parfois les familles allongée sur sa chaise longue, trop fatiguée pour se lever. Dans ce petit espace, elle classe ses dossiers, écrit ses lettres, prépare ses démarches. Elle médite aussi et prie régulièrement.

Consciente toutefois qu’elle ne pourra pas continuer ainsi indéfiniment, elle se tourne, en octobre 1939, vers les Conférences Saint-Vincent de Paul et leur demande de l’aide. Elle rencontre Paul Soud, qui est frappé par cette femme à la fois frêle et volontaire, « dotée d’un grand esprit de sacrifice et de charité ». Avec lui et d’autres confrères, elle élabore un projet de transformation de son œuvre informelle en association structurée, avec des statuts et des services identifiés (enquêtes, placements en familles, tutelles, sans oublier les aspects juridiques et médicaux ni la collecte de ressources).

Le projet de « Société Catholique de Protection et d’Adoption des enfants délaissés de Saint-Nazaire » est rédigé en 1941 ; il prévoit un local, une pouponnière, des moyens pour observer les enfants avant placement, un suivi jusqu’à leur majorité. On voit déjà se dessiner l’idée d’un service organisé de protection de l’enfance, avec évaluation, accompagnement, contrôle, bien avant l’ordonnance de 1958.

La guerre, l’épuisement et une mort prématurée

Les années 1939-1941 sont terrible pour Saint-Nazaire : occupation allemande, construction de la base sous-marine, bombardements alliés, évacuations, exode, naufrage du Lancastria, destructions massives. Dans ce chaos, les enfants deviennent une préoccupation majeure : ils sont évacués, dispersés, placés dans des institutions religieuses, dans des campagnes éloignées.

Jeanne, déjà très fatiguée, s’épuise encore davantage à organiser des placements. Elle continue de recevoir des parents et accueille de nouveaux enfants tout en maintenant le lien avec les établissements d’accueil. L’été 1941, elle s’« use au service de son œuvre », comme l’écrira un témoin.

Elle meurt le 13 décembre 1941, à l’âge de 33 ans, dans sa chambre de la rue de Nantes, entourée de sa mère, de sa grand-mère et de quelques proches. Ses obsèques, célébrées à Saint-Gohard le 18 décembre, rassemblent une foule considérable : famille, notables, prêtres, religieuses, mais surtout de nombreux enfants venant de multiples orphelinats des environs. Les journaux locaux parlent de la « bonne demoiselle » et de la « mère des enfants abandonnés », rappellent qu’en douze années elle a recueilli et placé 256 enfants.

Là encore, on voit à quel point l’action d’une seule personne, hors de toute fonction officielle, a pu infléchir le destin de centaines d’enfants, en combinant conviction intime, inscription dans un réseau religieux, capacité à mobiliser le tissu local (tribunal, bienfaiteurs, familles d’accueil).

Après Jeanne Henry : une œuvre qui se professionnalise

La mort de Jeanne aurait pu signer la fin de son œuvre. Il n’en sera rien. Dès le 15 décembre 1941, ses proches et soutiens se réunissent pour organiser la continuité. François Bodo accepte de présider l’association, bientôt relayé par Henri Gauffriau quand il tombe malade. La mère de Jeanne, Marie Henry, s’investit fortement, notamment après la destruction de la maison familiale lors du bombardement du 28 février 1943.

En 1943, l’œuvre obtient une reconnaissance officielle avec la la création de la « Société de Protection et d’Adoption des Enfants Délaissés ». Cette nouvelle structure se substitue à l’Œuvre de l’Adoption, avec un siège social rue Henri-Gautier. Son objet est clairement tourné vers les enfants « en danger physique ou moral », qu’il s’agisse d’orphelins, d’enfants de parents déchus de leurs droits, d’enfants de prisonniers ou de victimes de guerre.

La guerre impose des adaptations brutales telles l’évacuation des enfants, le repli de l’œuvre à l’orphelinat de la Ducherais à Campbon en pleine campagne. C’est la dispersion des dossiers au moment où la maison-siege est détruite dans les bombardements. Il faut reconstituer de mémoire les listes d’enfants, retracer leurs placements, maintenir un lien de protection malgré la poche de Saint-Nazaire et l’isolement.

La guerre impose des adaptations brutales telles l’évacuation des enfants, le repli de l’œuvre à l’orphelinat de la Ducherais à Campbon en pleine campagne. C’est la dispersion des dossiers au moment où la maison-siege est détruite dans les bombardements. Il faut reconstituer de mémoire les listes d’enfants, retracer leurs placements, maintenir un lien de protection malgré la poche de Saint-Nazaire et l’isolement.

Au fil des décennies suivantes, l’œuvre va se professionnaliser, notamment après l’ordonnance de décembre 1958 qui réorganise la protection de l’enfance. Une assistante sociale est recrutée, puis un directeur, éducateur spécialisé, en 1963. Le service de placement familial acquiert une reconnaissance nationale pour la qualité de son travail, puis viennent les foyers, les appartements éducatifs, le milieu ouvert, l’accueil de mineurs isolés étrangers.

Au fil des décennies suivantes, l’œuvre va se professionnaliser, notamment après l’ordonnance de décembre 1958 qui réorganise la protection de l’enfance. Une assistante sociale est recrutée, puis un directeur, éducateur spécialisé, en 1963. Le service de placement familial acquiert une reconnaissance nationale pour la qualité de son travail, puis viennent les foyers, les appartements éducatifs, le milieu ouvert, l’accueil de mineurs isolés étrangers.

Aujourd’hui, sous le nom de LINKIAA, l’association exerce toujours des missions de protection de l’enfance pour le département de Loire-Atlantique. Le livre rappelle qu’« après un siècle d’existence, l’œuvre créée par Jeanne Henry perdure », et c’est sans doute l’un des plus forts hommages que l’on puisse rendre à cette femme qui n’aura jamais connu les mots d’« équipe pluridisciplinaire », de « contrat de séjour », de « projet pour l’enfant », mais qui en a posé, à sa manière, les fondations.

Que nous dit encore Jeanne Henry aux travailleurs sociaux d’aujourd’hui ?

On pourrait être tenté de ranger Jeanne Henry au rayon des figures pieuses du passé, de ces « saintes femmes » que les bulletins paroissiaux ont parfois tendance à idéaliser. Le risque serait de se rassurer à bon compte : il y a eu des gens de bien, la page est tournée, l’histoire avance. Ce serait passer à côté de trois enseignements très actuels.

Le premier tient à son regard. Jeanne Henry ne se contente pas de voir des situations à traiter. Elle voit des visages, des prénoms, des enfants qui sourient et une écoute, des adolescents qui, derrière le dossier judiciaire, restent susceptibles d’être « relevés ». Cette façon de tenir ensemble exigence et confiance, lucidité sur la violence et pari sur la capacité de changement, ressemble étrangement à ce que nombre d’assistants sociaux, d’éducateurs, de psychologues tentent encore aujourd’hui de défendre dans des institutions parfois tentées par la pure gestion du flux.

Le deuxième concerne la place donnée aux bénévoles, aux familles d’accueil et aux réseaux de proximité. L’œuvre de Jeanne s’appuie sur des familles qui ouvrent leur porte, sur des religieuses qui accueillent et sur des notables qui acceptent de siéger au conseil et de rechercher des financements. Il y a aussi des bénévoles qui se relaient pour maintenir les liens. La professionnalisation était indispensable, et ce livre montre bien comment elle s’est installée dans la durée, mais la question reste vive : comment articuler aujourd’hui l’expertise des professionnels salariés et la force de l’engagement bénévole, sans instrumentaliser ni l’un ni l’autre ?

Enfin, il y a son rapport à l’institution. Jeanne ne se contente pas de suppléer l’État : elle le sollicite, le bouscule et négocie. Elle négocie avec les juges, les procureurs jusqu’à obtenir des décisions de placement alternatives à la prison. Elle utilise les marges de manœuvre disponibles, les invente parfois. Là encore, les travailleurs sociaux de terrain se reconnaîtront : naviguer entre les textes, les consignes, les arbitrages budgétaires, pour ouvrir malgré tout des espaces de protection, de dignité, de choix.

On pourrait donc relire Jeanne Henry non pas comme une figure figée dans une image pieuse, mais comme une ancêtre professionnelle, même si elle ne portait pas ce titre. Elle n’était ni assistante sociale diplômée, ni éducatrice reconnue, mais elle a expérimenté, souvent seule, ce que signifie se tenir du côté des enfants lorsqu’ils sont pris dans les affres de la misère, de la violence parentale, et aussi de la défaillance des institutions.

Qu’un siècle plus tard, l’association née de son initiative continue de porter, sous un autre nom, des missions de protection de l’enfance dit quelque chose de la force d’un acte initial. Et peut-être, pour celles et ceux qui, aujourd’hui, travaillent en prévention, en protection, en insertion, dans des conditions souvent difficiles, il y a là un appui discret : la preuve qu’un engagement profondément ancré dans le réel peut survivre aux guerres, aux réformes, et continuer à irriguer des pratiques professionnelles bien au-delà de la vie de celle qui l’a initié.

Photos : Issue du Livre mis en page par Christian Morinière © Les enfants de l’oeuvre Jeanne Henri