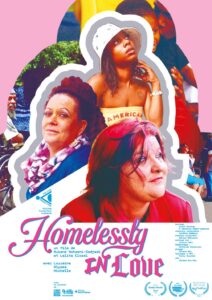

Ne manquez pas sous aucun prétexte ce film qui pourrait bien transformer notre façon d’appréhender le sans-abrisme et les violences domestiques. « Homelessly in Love », réalisé par Ariane Mohseni-Sadjadi et Lalita Clozel, n’est pas un énième documentaire sur la pauvreté. C’est une œuvre profondément humaine, politique et éthique qui replace au centre trois femmes que la société a trop longtemps reléguées aux marges : Alyssa, Michelle et Lorraine.

Ne manquez pas sous aucun prétexte ce film qui pourrait bien transformer notre façon d’appréhender le sans-abrisme et les violences domestiques. « Homelessly in Love », réalisé par Ariane Mohseni-Sadjadi et Lalita Clozel, n’est pas un énième documentaire sur la pauvreté. C’est une œuvre profondément humaine, politique et éthique qui replace au centre trois femmes que la société a trop longtemps reléguées aux marges : Alyssa, Michelle et Lorraine.

Mesurez l’exploit : pendant cinq ans, les réalisatrices ont accompagné ces femmes en situation de sans-abrisme à Washington D.C., dans l’Amérique de Trump. Elles ont construit avec elles un récit qui transcende la simple observation pour devenir un véritable acte de co-création. Pour les travailleurs sociaux et leur public, ce film représente bien plus qu’une expérience cinématographique : c’est un miroir tendu à nos pratiques professionnelles, un outil de réflexion éthique et une invitation à repenser radicalement notre manière d’accompagner les personnes en grande précarité.

Une démarche de co-création qui réinvente l’éthique documentaire

La force de « Homelessly in Love » réside d’abord dans la façon dont le film a été tourné. Les images sont belles tout comme la musique. Ces femmes sont attachantes. Ariane Mohseni-Sadjadi et Lalita Clozel ont pris le parti radical de faire un film « avec » les femmes et non « sur » elles. Cette distinction peut sembler anodine. Mais cela ne l’est pas du tout. Ce « faire avec » bouleverse en réalité toute la logique de représentation traditionnelle des personnes en situation de précarité.

Comme l’explique Ariane Mohseni-Sadjadi, cette démarche « exige un lien de confiance totale ». Il suppose « de se montrer aussi vulnérables qu’elles ». Les réalisatrices ont vécu avec Michelle dans son foyer, elles ont gardé les enfants d’Alyssa, elles ont joué les messagères entre Freddie et Lorraine lors de leurs disputes. Cette immersion totale dépasse largement le cadre du film pour tisser des liens qui, selon leurs propres mots, « dépassent largement le cadre du film ».

Cette approche fait écho aux réflexions contemporaines sur l’éthique documentaire. Dans le champ de la recherche cinématographique, plusieurs travaux soulignent l’importance de la co-création avec les participants pour garantir le respect de leur dignité et de leur autonomie. L’anonymisation des personnes filmées peut parfois être nécessaire sur certains terrains sensibles, mais ici, les réalisatrices ont choisi une autre voie : celle de la réappropriation totale de l’image par les protagonistes elles-mêmes. Lalita Clozel témoigne de cette « vraie prise de pouvoir par les protagonistes sur leurs histoires » : plus les années passaient, plus les femmes « proposaient des idées de mise en scène », « évoluaient devant la caméra », « prenant conscience des traumas passés, gagnant confiance en elles ».

Le prisme universel de l’amour pour déconstruire les stigmates

Plutôt que d’aborder frontalement le sans-abrisme sous l’angle de la misère sociale, les réalisatrices ont fait le choix audacieux du prisme de l’amour. Comme l’explique Ariane, « nous avons choisi le prisme de l’amour parce qu’il est universel et traverse toutes les cultures, tous les milieux ». Cette décision esthétique et politique permet de contourner les représentations misérabilistes qui saturent habituellement les médias lorsqu’il s’agit de parler du sans-abrisme. Yasmina Younès, membre du cinquième collège du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté, rappelle que « la pauvreté, ce n’est pas une identité, ce n’est pas un statut, il faut penser à la personne qui est derrière les mots, les images ». Elle regrette notamment « la stigmatisation des personnes » dans de trop nombreux reportages ou films.

En distribuant des questionnaires sur l’amour devant les refuges de Washington D.C., les réalisatrices ont rapidement compris que « le sujet plaisait même aux hommes les plus apparemment endurcis ». « Pour une fois, on s’adressait à eux non pas en tant que sans-abri, mais en tant qu’êtres humains, ayant besoin d’aimer et d’être aimés ». Cette approche rejoint les réflexions sur la dignité humaine. Selon les Lignes directrices des Nations Unies, « le sans-abrisme porte profondément atteinte à la dignité et au droit à la vie et compromet l’inclusion sociale ». En choisissant de filmer ces femmes d’abord comme des êtres aimants et aimés, les réalisatrices leur restituent cette dignité trop souvent niée.

Trois parcours de femmes, trois histoires d’émancipation

Le film suit trois trajectoires singulières qui, ensemble, composent un portrait nuancé de la résilience au féminin. Alyssa, maman célibataire, trouve son émancipation dans la création artistique : elle réalise son propre clip de rap où elle « brasse les faux billets de 20$ », s’appropriant totalement son image et sa représentation. Pour les réalisatrices, ce moment a marqué l’aboutissement du tournage : « Elle s’était mise en scène telle qu’elle voulait être considérée : une réappropriation totale de son image ». Cette reconquête de soi par l’expression artistique rappelle combien l’accès à la création peut constituer un levier puissant de reconstruction identitaire pour les personnes en situation de précarité.

Lorraine, quant à elle, « s’émancipe de son Freddie à grand renfort de perruques ». Sa relation avec son mari tétraplégique, Freddie, est complexe, faite de tendresse et de tensions. Le monteur Giles Gardner a permis de révéler cette complexité par des détails visuels : « Le poster de Mohamed Ali au-dessus du fauteuil roulant de Freddie, la figurine de Hulk que Lorraine a disposé au milieu de ses ours en peluche, les photos de lions et de tigres recouvrant les murs, autant de symboles de virilité revendiquée et pourtant subie par Freddie ». Ces « esquisses » permettent, selon Lalita, « de comprendre bien plus que ce que les mots peuvent exprimer ».

Michelle, enfin, représente à mon sens la trajectoire la plus bouleversante. Victime de violences domestiques de la part de Karl, son compagnon, elle « comprend enfin comment son douloureux passé l’a poussée dans les bras d’un homme violent ». Le tournage lui-même a joué un rôle dans sa prise de conscience.

Filmer les violences domestiques

Le traitement des violences domestiques dans le film pose des questions éthiques majeures, que les réalisatrices ont abordées avec une lucidité. Ariane Mohseni-Sadjadi confie : « Lors du tournage de Homelessly in love, nous avons été exposées pour la première fois à des violences domestiques. Nous avons découvert le phénomène d’emprise et la complexité d’aider une proche à en sortir, surtout quand elle a déjà vécu des abus dans le passé ».

Cette découverte nous rappelle les enjeux auxquels sont confrontés quotidiennement les travailleurs sociaux. En effet , l’intervention sociale auprès des femmes victimes de violences au sein du couple exige de la part du travailleur social une connaissance de l’emprise et du cycle des violences. Il doit comprendre les conséquences physiques, psychologiques et somatiques sur les victimes.

Les réalisatrices ont fait le choix de ne pas montrer « les images de disputes houleuses avec Karl », même si Michelle les y autorisait. Elles ont préféré travailler avec la monteuse son Claire Cahu pour « garder des bribes de voix, travaillant leur texture pour les situer au passé « . Cette décision permet « un éclairage sur un impact qui perdure au présent comme une cicatrice en train de se refermer ». En respectant « l’évolution » de ces violences et en gardant « tout le long du film la possibilité d’identification avec Michelle », les réalisatrices ont su ne pas anticiper le dénouement et rester « au plus près de son ressenti, même quand elle regardait Karl avec amour», sans pour autant « le réhabiliter ».

Les réalisatrices ont fait le choix de ne pas montrer « les images de disputes houleuses avec Karl », même si Michelle les y autorisait. Elles ont préféré travailler avec la monteuse son Claire Cahu pour « garder des bribes de voix, travaillant leur texture pour les situer au passé « . Cette décision permet « un éclairage sur un impact qui perdure au présent comme une cicatrice en train de se refermer ». En respectant « l’évolution » de ces violences et en gardant « tout le long du film la possibilité d’identification avec Michelle », les réalisatrices ont su ne pas anticiper le dénouement et rester « au plus près de son ressenti, même quand elle regardait Karl avec amour», sans pour autant « le réhabiliter ».

Il faut dire que cette approche rejoint les recommandations professionnelles sur l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Le travailleur social doit situer son action en fonction des phases du cycle de la violence pour obtenir l’adhésion de la femme au projet. Il doit sans cesse adapter sa communication. Il doit aussi évaluer sa situation en repérant et analysant les besoins exprimés par la victime et ses ressources.

Un travail invisible pour un film formidable

« Homelessly in Love » révèle aussi une triste réalité aux Etats-Unis (comme ici d’ailleurs). Le contexte est préoccupant : avec plus de 5.600 personnes recensées comme sans-abri en 2024, la capitale Washington D.C. se classe au quinzième rang des grandes villes américaines. Le rapport annuel du ministère américain du Logement indique qu’en 2024, le taux de sans-abri a augmenté de 18% aux États-Unis, atteignant la plus forte augmentation annuelle enregistrée ces dernières années. Cette augmentation s’explique notamment par la crise des prix du logement, la hausse de l’inflation, la stagnation des salaires, sans oublier le racisme systématique et les inégalités liées à la santé.

Dans ce contexte, le rôle des maraudes et des travailleurs sociaux est fondamental. En France, où les structures d’hébergement pour femmes sans-abri se développent progressivement, « le rôle des maraudes est essentiel » car elles « maintiennent un lien social, et assurent une veille permettant d’intervenir en cas de besoin ». Les femmes à la rue ont des besoins spécifiques qui nécessitent un accompagnement adapté.

Le film de Lalita Clozel et Ariane Mohseni-Sadjadi montre, à travers leur propre présence auprès de Michelle, Alyssa et Lorraine, l’importance de cette « présence inconditionnelle ». Cela m’évoque les propos d’Estelle Karchen, assistante sociale mise à disposition du groupement de gendarmerie dans l’Hérault. Cette professionnelle s’en explique : « si nous n’avons pas toujours trouvé les mots pour aider, notre simple présence a fait bouger les choses ». Ce constat fait écho à ce qu’ont expliqué les réalisatrices du film lors de leur avant première à Mourenx et à Pau dimanche et lundi dernier. (merci à elles d’avoir fait le déplacement)

Une équipe technique au service de l’intime

Au-delà des réalisatrices, « Homelessly in Love » s’appuie sur une équipe technique dont la sensibilité a permis de « sublimer le film ». Giles Gardner, monteur et proche collaborateur du cinéaste James Ivory, « a aidé, par son sens du romanesque et sa sensibilité à transcender le réel pour atteindre une vérité universelle ». Son « regard masculin » a notamment permis aux réalisatrices de « comprendre et donc dépeindre avec justesse » les personnages secondaires, notamment les conjoints des protagonistes.

La bande-son du film, fruit de deux rencontres, mérite également une attention particulière. Cynthia Mewborn, « brillante chanteuse-compositrice » rencontrée lors des repérages, mêlait « un talent d’écriture inouï et une voix sublime ». Malheureusement, « son rapport ténu avec la réalité » l’a « empêchée de se sortir du sans-abrisme » et elle est décédée l’an dernier alors qu’elle était « en cours d’écriture d’un opéra ». Ses chansons, « porteuses de la tragédie de son vécu et du gospel met ce film à rebours de l’Amérique hollywoodienne ».

Un outil précieux pour la formation et la réflexion professionnelle

Pour les travailleurs sociaux, « Homelessly in Love » constitue un outil pédagogique et réflexif de premier plan. Le cinéma documentaire possède en effet cette capacité unique d’offrir un accès sensible à des réalités complexes sue parfois on ne veut pas voir. Ce film est empreint d’empathie et de compréhension qui ouvrent des espaces de dialogue. Nous connaissons tous le film « Moi, Daniel Blake » de Ken Loach : il est souvent utilisé pour mieux comprendre ce qui se joue quand on vit l’exclusion face à la machine administrative. Et Bien Homelessly in love est de la même trempe.

Dans le même esprit, « Homelessly in Love » peut servir de support à la formation ou du moins la réflexion sur plusieurs thématiques essentielles : le phénomène d’emprise dans les violences conjugales, l’accompagnement spécifique des femmes en situation de précarité, les enjeux éthiques de la relation d’aide, ou encore la nécessité de voir les personnes accompagnées dans leur globalité et non uniquement à travers le prisme de leurs difficultés. C’est pourquoi je vous recommande d’aller voir ce documentaire en équipe pour échanger ensuite. Ce film qui est programmé dans les grandes salles devrait ensuite être projeté au sein de nos structure pour ouvrir un débat sur ces questions universelles.

Le documentaire questionne également les représentations que les professionnels peuvent avoir des personnes en situation de précarité. Bella Lehmann-Berdugo, alliée d’ATD Quart Monde, souligne la nécessité d’« oser une vraie rencontre » et critique les films qui font « un zoom sur la personne et non sur la cause et les effets de la pauvreté ». « Homelessly in Love » parvient à tenir les deux bouts : montrer l’intimité des parcours individuels tout en inscrivant ces trajectoires dans le contexte politique et social de l’Amérique trumpiste, où « la chasse aux plus vulnérables s’accélère aux États-Unis, et plus particulièrement à Washington » comme le précise Lalita Clozel.

La reconnaissance par les pairs et le public

Le parcours du film témoigne de sa qualité et de sa capacité à toucher les publics. « Homelessly in Love » a remporté le Prix du Public au festival Les Documentaires de La Rochelle en 2023, puis le prix du Dallas Movie Fest en 2025. Il a également été sélectionné à MyFirstDoc en 2024. Ces reconnaissances attestent de la force du film et de sa capacité à créer du lien avec les spectateurs, au-delà des frontières culturelles et géographiques.

Ariane Mohseni-Sadjadi et Lalita Clozel ont d’ailleurs fondé leur propre société de production, Politie Production. Ce choix de l’indépendance n’a pas été sans difficulté : les réalisatrices se sont « lancées dans ce projet sans dossier, sans formation, sans matériel de tournage, et sans connaître les codes de l’industrie cinématographique ». L’aboutissement du film est qualifié de « success story à l’américaine faite de matériel prêté, de crowdfunding et finalement d’aides publiques régionales (HumanitiesDC à Washington D.C. et Région Île-de France en partenariat avec le CNC) ».

C’est un cinéma qui transforme ceux qui le font

Rendez-vous compte, Lalita Clozel est ancienne journaliste financière au Wall Street Journal à Washington. Ariane Mohseni-Sadjadi, ancienne tradeuse à Londres ! Quel chemin ! Comment en sont-elles arrivées là où elles sont aujourd’hui ? la réalisation de « Homelessly in Love » a été une expérience fondatrice et transformatrice. Les deux femmes, amies depuis le lycée, ont l’une puis l’autre démissionné de leurs emplois. Elles « n’envisageant plus de faire autre chose que réaliser des films, ensemble ». Elles ont depuis co-réalisé et produit « JO 2024 : le combat des ouvriers sans-papiers », sorti en juin 2024 sur Arte (à revoir en streaming ici).

Leur méthode de travail, développée « par la pratique », repose sur des engagements communs et une ouverture radicale à l’autre. Elles ont l’envie de donner la parole et le pouvoir aux oublié·es de la société. Que ce soit « auprès d’usagères de crack, d’ouvriers sans-papier ou de militantes contre les violences policières », elles passent « des mois voire des années en immersion avec les protagonistes, tissant un lien de confiance dépassant l’œuvre.

Une invitation à repenser nos pratiques

« Homelessly in Love » nous invite, en tant que travailleurs sociaux et citoyens, à réinterroger nos représentations des personnes en situation de grande précarité. Le film démontre que derrière les étiquettes de « sans-abri » ou de « victime de violences conjugales » se trouvent des êtres humains complexes, capables d’amour, de créativité, de résilience et d’humour. Cette évidence, que nous pouvons oublier dans le quotidien de nos pratiques professionnelles, justifie d’être réaffirmée avec force.

Le documentaire soulève également des questions éthiques fondamentales sur la posture professionnelle. Jusqu’où aller dans la proximité avec les personnes accompagnées ? Comment concilier engagement personnel et proximité professionnelle ? Comment garantir que notre accompagnement favorise véritablement l’autonomie et la réappropriation du pouvoir d’agir par les personnes elles-mêmes ? Ces interrogations traversent le film de manière implicite. En tout cas, il invite chaque professionnel à une réflexion sur ses propres pratiques. Le film nous montre combien l’accompagnement de personnes ayant vécu des traumas complexes nécessite du temps, de la patience, de la sensibilité et une capacité à accepter sa propre vulnérabilité.

Conclusion : vers une éthique de la reconnaissance

« Homelessly in Love » donne à voir la beauté, la force et la dignité de Michelle, Alyssa et Lorraine. Il contribue, dans mouvement plus large à transformer notre regard sur les personnes en situation de précarité. Le film s’inscrit je pense dans ce que certains chercheurs appellent un « nouveau cinéma social ». Il permet de sortir des représentations caricaturales. C’est un film sensible qui touche au plus profond de l’humain.

Pour les travailleurs sociaux et leur public, ce film constitue donc bien plus qu’une œuvre cinématographique réussie. C’est une invitation à repenser nos manières de faire et à questionner nos certitudes professionnelles. Il nous invite à redécouvrir l’humanité profonde qui relie les personnes accompagnantes et accompagnées. En ce sens, « Homelessly in Love » n’est pas seulement un film sur trois femmes sans-abri : c’est un manifeste pour une société plus juste, plus empathique et plus respectueuse de l’humanité de chacun et chacune.

Le film est sorti en salles hier (26 novembre). Allez le voir, non pas pour compatir à la misère sociale qui sévit aux Etats-Unis, mais pour rencontrer ces femmes extraordinaires. Malgré l’adversité, elles n’ont jamais renoncé à aimer et à se réinventer. Et peut-être, en sortant de la salle, vous demanderez-vous, comme Michelle face à Karl : si la rage n’est pas acceptable envers les autres, comment peut-elle l’être envers les plus vulnérables d’entre nous ?

Photo : Les autrices du film Lalita Clozel et Ariane Mohseni-Sadjadi (dossier de presse) Les autres photos sont issues du film

Note : Si vous souhaitez faire venir ce film dans votre ville pour organiser une projection publique, n’hésitez pas à me le faire savoir. Je transmettrai à la chargé de production Malka. Merci à Christian Chasseriaud aujourd’hui président de l’association « du côté des femmes » qui m’a apporté de nombreuses précisions sur le film.